人民網是宣傳「五好」的主力軍。

人民網是宣傳「五好」的主力軍。定調五「好」 中共地位是核心

中宣部在今春就已確定國慶宣傳的總思路:「在全社會唱響共產黨好、社會主義好、改革開放好、偉大祖國好、各族人民好的主旋律」。「主旋律」是中共輿論控制的特有術語,意為代表當局意志的新聞報導大方向。對國慶報導,其要點為:一,中共領導地位。二,社會主義制度。三,改革開放。四,愛國主義。五,民族團結。

當局對國慶報導的要求,與十年前對建國五十周年報導的要求並無二致。儘管那時當局有強大「輿論導向」,一九九九年仍是傳媒較為活躍的一年。筆者當時任職《南方週末》,該報在國慶日頭版發表了呼籲政治體制改革的評論文章《從臣民社會到公民社會》,提出「人民當家作主,是『公民社會』的本質特徵」,「是我們的立國之本,是我們這個政權的合法性的道義基礎」。十年後的建國六十年報導,這樣的文章卻已很難發表。

二零零八年胡錦濤提出新的新聞政策,強調「輿論引導」,爭奪新聞傳播的主動權,在信息公開、突發事件報導等方面,採取了較為靈活的姿態。然而國慶報導與奧運報導不同。北京奧運是國際事件,在世界的目光和壓力下,當局的新聞管制政策相對開放;國慶則是「家事」,當局把對內的「穩定壓倒一切」置於首位,對傳媒嚴加管束。五個「好」 的核心是「共產黨好」,即:中共地位的無可置疑,中共的執政成就輝煌。對六十年來的失誤、挫折、人為的災難、至今未昭雪的政治冤案,則劃為禁區,不許談論。

竭力廻避歷史教訓

建國六十年報導,無可避免地將成為中共執政六十年的總結回顧。能否正視歷史,誠實地面對國家和人民,是對中共領導者的考驗。然而中共背負著沉重的歷史包袱,無法在此時作坦誠的總結。敏感的「八九天安門事件」自不待言,而中共自己早有結論的「一九五七年反右」、「一九五九年廬山會議反右傾、罷免彭德懷」,因為涉及毛澤東的罪責和中國政治體制的嚴重缺陷,在二零零九年的國慶報導中也變成了危險題目。

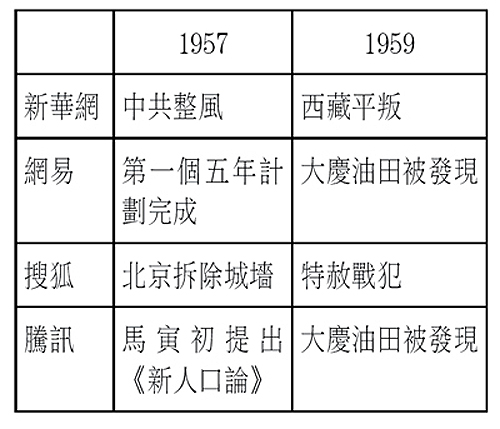

有若干門戶網站策劃了類似編年史的專題,如新華網的「共和國足跡」、網易的「中國製造」、搜狐網的「回望歷史瞬間」和 「改革開放三十年」、騰訊網的「大國腳印」;這些專題,都試圖標明從一九四九年到二零零九年間每年的一個最重要事件。有五十五萬人被打成右派、數百萬人受到株連的反右運動,無疑是一九五七年最重要事件。踐踏中共黨內民主、中止糾正大躍進錯誤、和餓死三千六百萬人的大饑荒有直接關係的廬山會議,無疑是一九五九年最重大事件。但是在這些網站的專題中,對這兩大事件都刻意廻避或者淡化 (見表) :

對於一九五七年,新華網在《從「和風細雨」到「疾風暴雨」》的標題下,敘述中共整風,兼及反右,對反右輕描淡寫;騰訊網選擇馬寅初被批判,避開整體敘述反右運動。對於一九五九年廬山會議,四個網站都不敢觸碰。網易表述選擇「大慶油田」的理由是:「集合了中國一九五零到一九六零年代一切革命浪漫主義的想像,同時具備了『強國』、『不怕犧牲』、『不求回報』、『又紅又專』等革命中國的特點」。

這種對重大事件「繞著走」的表述,傷害傳媒公信力。網易和騰訊網試圖補救,對每個年度提出多個候選事件,讓網友投票選擇,包括了反右運動和廬山會議 (都被網友高票確認) 。騰訊網還對大饑荒做了簡略的記述。但是他們無法將「廬山會議」作為一九五九年的最重大事件,網友對年度事件評選的跟貼評論也被大量刪除,評論區空前冷清。網站得到指令,在國慶報導中,這兩個題目高度敏感!

戴著鐐銬跳舞

與十年前相比,媒體生態的最大不同,一是商業化程度大大提高,二是互聯網功能空前強大。國慶報導對所有媒體來說都是一爭高下的關口,但在恪守政治戒條的前提下,如何戴著鐐銬跳舞?從各大網站看,大致有三種路向:

其一, 緊跟中央部署,把宣傳做得好看。最具代表性的是兩大中央級官網─人民網和新華網。他們是宣傳「五好」的主力軍,但宣傳方式和過去很不同。他們調動新興媒體的多元手段,徵文、訪談、DV大賽、動漫大賽、知識競猜、網絡歌曲徵集、老照片展示、歷史錄音和歷史電影畫面重播等等,對黨和國家讚之頌之,這景觀十年前未曾見過。

其二,「既要聽話,又要賺錢」。以商業網站新浪為例,他們以「國.家」為名開設國慶報導大型專題,其中歌頌軍隊建設的「大國強軍」、讚美外交成就的「大國大勢」,是「主旋律」欄目。他們「聰明」地沒有做編年史報導,卻開設多個專欄,記述各種生活事物的六十年變遷史,從服裝、首飾到化妝品,從購物到男女情感;還有「六十年影響力品牌專區」,其廣告價值顯而易見。政治態度令領導滿意,傳播效果讓受眾喜歡,避重就輕,將國慶報導的內容生活化、商業化、瑣屑化,是一批媒體的選擇。

其三,和強權話語保持距離,試圖在禁區線內盡最大可能發表「良心文字」,顯示媒體的品質。除上文所述網易和騰訊的網友投票外,一些媒體試圖通過學者訪談等方式,較隱晦地總結六十年教訓。許多媒體用小人物的六十年悲歡離合故事,真實展示國家走過的曲折道路。他們的聚焦點,不是黨國,而是個人。

二零零九年的建國六十周年報導,可以看作是對胡錦濤新聞政策和當前中國傳媒自由度的測試。傳媒正在飛速演變,但黨管媒體的本質沒有改變,毛澤東在六十年前就提出的「輿論一律」,迄今未根除。本文付梓時,距離慶典尚有數日。是否有媒體將突破「五好」的禁錮,國慶日領導人的講話能否正視歷史稍有新意,不妨觀察。