被封禁的新聞翻牆而出

這是一起突發公共事件。對此類事件,胡錦濤強調「第一時間發佈權威信息」。但通過百度檢索內地網絡有關「唐福珍自焚事件」的報導發現,自十一月十 三日到十一月二十五日,內地傳媒對此完全失聲,無一字披露。

事件發生地成都市,傳媒業發展迅速,媒體競爭空前激烈。這裏有省、市委機關報,有省、市電視台。此間的都市報紙,曾是中國傳媒市場化的先鋒。二零零九年六月五日,成都發生公交車燃毀慘案,各電視頻道以最快速度滾動報導。但唐福珍自焚的信息,卻被封鎖了十二天。

十一月二十六日,湖南新湘報發表特約記者劉立民的報導《成都一女企業家因拆遷樓頂自焚》,「唐福珍事件」首次被披露。新湘報並非報章,它是由一群新聞工作者自己辦的網站。在正常的信息流通環境下,這篇驚人的文章應當瞬間傳遍世界。然而 新湘報晨早的報導,到上午十一時十五分才開始被少數網站轉發。

在中國內地,商業化的門戶網站沒有採訪權,轉載信息也受嚴格限制。一些敢言的媒體如《南方都市報》、《南方週末》的文章,當局均不允許門戶網站隨意轉發。媒體可以轉載文章的媒體,包括黨媒體如人民網、新華網和各省黨報、黨網。據悉,行政級別為「副廳級」以上的媒體,方為可轉載的媒體。

十一月二十七日凌晨,包括新浪在內的各門戶網站突然輾轉從吉林省《新文化報》轉發了新湘報的報導。原因是這篇報導將被二十七日出版的《新文化報》刊登。由吉林出版集團主辦的《新文化報》,夠了被轉載的級別。

中央級黨媒體表現反覆

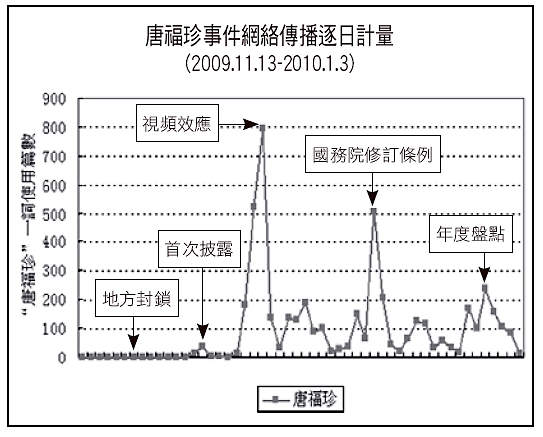

十一月二十七日早晨七時二十六分,人民網發聲。他們刊登的稿子名為《成都金牛區依法拆除私營企業主胡昌明違法建設》,沒有作者署名,沒有出處。和新湘報報導的傾向正相反,這篇文章指唐福珍暴力抗法。人民網是權威發佈源,文章立即被網站轉發。但到八點十三分,人民網忽然轉向,轉發了環球網轉自《新文化報》的新湘報報導。耐人尋味的是,此後四天,「唐福珍自焚事件」的傳播頻度依然較低,媒體還在左顧右盼。 十一月二十九日,唐福珍身亡。十二月二日晚九時三十分,中央電視台新聞頻道的《新聞1+1》欄目播出節目《拆遷之死》。節目中播出了一段手機拍攝的唐福珍自焚視頻。中央級黨媒體CCTV的令人震驚的報導,立刻引發內地網絡關於「唐福珍事件」評論的「井噴」。

十二月三日,成都金牛區政府在事件發生二十天後第一次公開面對媒體。他們的通報,和幾天前人民網一度出現的無書名文章如出一轍,部份語句完全一樣,繼續指責唐福珍「暴力抗法」;同時輕描淡寫承認拆遷官員「處置不力」。可以肯定,十一月二十六日深夜,四川當局曾對人民網實施「危機公關」 (按常規也完全可能向各省宣傳部門打了「招呼」)。此時,他們使用自己控制的報紙和電視,再度企圖「滅火」。然而形勢已對地方政府不利。《南方都市報》在十二月三日、四日、九日連發三篇社論,《人民日報》在十二月八日、十日連發兩篇「人民時評」,批評拆遷中的嚴重問題。十二月十日,人民網獨家首發北京大學五位學者就廢除「拆遷條例」給全國人大的信。但在十二月中旬,許多媒體接到「不要炒作唐福珍事件」的指令,「唐福珍事件」的傳播再次降溫。直到國務院法制辦公室開會研究修訂「拆遷條例」,傳播高潮重新出現。再一個小高潮出現在年末,許多媒體在年終盤點時,將「唐福珍事件」列為年度重大新聞。

控制與反控局面混沌

在「唐福珍自焚事件」的信息傳播鏈中有四個關鍵環節:「新湘報」→「人民網」→「CCTV」→「北大學者+國務院法制辦」。民間網站新湘報刊發公民記者的報導,率先突破禁區;人民網的轉發,亮起「可以報導」的綠燈;CCTV衝開了的閘門,使跟進的媒體敢於尖銳批評;北大學者和國務院法制辦的互動,終令「唐福珍事件」的信息在全國暢流。

在內地新聞領域,控制與反控制仍是基本矛盾。媒體爭取獨立監督權,仍是漫漫長途。但「唐福珍自焚事件」的傳播過程,有新的啟示。

對涉及黨和政府利益的敏感新聞,當局無疑要控制。但不同新聞的敏感程度不一。「六四」紀念、異見人士被捕等,是「最敏感題材」(俗稱「不可碰的高壓電線」),格殺勿論。而群體事件、拆遷衝突等,是「次敏感題材」。按照胡錦濤新聞政策,應當被及時披露。但對事發地政府,卻可能是危及權位的最敏感題材。

四川省對唐福珍事件的傳播進行了嚴密控制。檢索《四川日報》、《成都商報》、《成都晚報》、《華西都市報》這四份當地最主要報紙,可以發現,「唐福珍」這個名字僅在十二月四日政府通報會的報導被提及,此前沒有,此後絕跡。對這一公共事件,省、市政府完全沒有公開露面,而出面的區政府則拒不認錯。

中央政府的態度與四川不同。北京和四川以外各地的宣傳管理部門,顯然把唐福珍自焚作為「次敏感事件」。儘管四川進行了危機公關,各媒體也收到「不要炒作」的指令,並在報導中確有節制,但信息沒有被完全封殺。控制尺度的微妙差異,使有志於新聞專業主義的央視新聞頻道的媒體人,能多走一步,撐開空間,從而帶動全國媒體的報導。而國務院法制辦及時研究修訂「拆遷條例」的行動,也使媒體從宣傳部門的指令中解放出來,形成二零零九年底「唐福珍事件」新的傳播高峰。

傳播鏈中的幾個高峰,由「事件披露」、「時評效應」、「條例修訂」構成。值得注意的是,高水準的調查報導卻付之闕如。一些曾做過優秀調查報導的報章,在事實挖掘方面沒有更多貢獻;這與近五年來地方諸侯聯手防範媒體,「異地監督」被嚴密控制,媒體調查報導能力削弱有關。CCTV的深度新聞欄目《新聞調查》此次亦無作為。CCTV顯然在十二月二日「衝關」後受到約束。以手機視頻為標誌,新媒體在「唐福珍事件」的傳播中展示了力量。但也應正視,內地對互聯網的管制嚴密而有效,網絡上的信息流通仍面對重重關卡。

觀察中國傳媒,須忌標簽化。中央與地方、官方與民間、黨媒與商媒、網媒與紙媒,存在著錯綜複雜的關係:有一致,有差異;有合謀,有博弈;有鬥爭,有互動。這便是筆者多次所指的「混沌」。