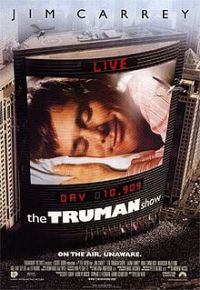

雖然,有些執教通識科的老師,每逢講述電視真人秀/騷(電視真人實境節目Reality TV)的課題時,多多少少都會提起那位由Jim Carrey扮演的Truman,作為教學的起始點或背景資料。但是,能否進深一步,以該電影引伸開來的一連串價值判斷和討論,落實於一眾關於電視真人秀的分析,並結合通識的批判精神和多角度思考,藉此提昇學生的媒體識讀能力(/媒體素養 media literacy),很多年來,在全球化的電視真人秀節目脈絡中,我們還是缺少了一個獨特的本土個案和相關的社會輿論,作為參考、反省和測試。

今年的四月份,香港無綫電視(TVB)推出的真人秀節目《盛女愛作戰》(下簡稱《盛》),不經意地,為這幅沒有邊界的香港影視文化拼圖,增添了通識教學上關鍵的一塊。

記錄性的真實Vs戲劇性的加工

先從旁邊的另一拼圖塊,《貧富翁大作戰》說起。

解讀拼圖的過程,是要不斷把看似有著相似主題或色調或接合位的拼圖塊放在一起參詳。在《盛》觸動香港社會的神經之前,從廣義來說,本土製作的電視真人秀早已存在,例如昔日以淘汰作賣點的《一筆out消》、《殘酷一丁》和最近亞洲電視以男女速配作招徠的《撻著》。然而,這些節目雖則由普通人作主角,某程度亦撇掉綵排和劇本以增加不可預測性和互動的真實性,但給觀眾的印象,仍舊是攝影棚內的競賽遊戲節目。相反,能符合真人實景,把生活中發生的事情、遭遇和感受作「記錄性」呈現的真人秀節目,除了《盛》,要數香港電台於2009年及2011年製作的兩輯《窮富翁大作戰》了(下簡稱《窮》)。

《窮》與《盛》驟眼看來很像《鏗鏘集》或《星期二檔案》,但本質上不同,因為它們都是以真人秀的基本模式運作。套用清華大學新聞與傳播學院尹鴻教授的講法,這模式除了作秀者不是「演戲」,而是自願參與的「真」人外,核心元素就是記錄性的真實和戲劇性的加工(set up)相結合而產生的幾項主要製作設定,包括給定的目的、規定的情境和特定的規則等。

概括來說,《窮》的作戰目的是「沒錢的富翁」用自己的本事對抗貧窮的煎熬,規定的情景是體驗貧窮線下的生活,例如冬天露宿或炎夏住籠屋,忍受長工時低工資的待遇,特定的規則是製作隊每日二十四小時貼身拍攝。而《盛》呢?作戰目的是希望離開「剩女」的行列,特定的規則和情景是接受專家團體的培訓,和被安排參與相親的活動,以求偶的成敗吸引觀眾追看。

把《窮》與《盛》單獨分開來看,各自的文本都載滿了通識科經常關注的內容焦點。例如宏觀地分析《窮》,可讓學生反思香港社會流動的困局和資源分配的政策改善方案,甚至可引導嬌生慣養的「港孩」以同理心明白貧富懸殊等問題。當仔細討論《盛》的時候,「港男、港女」兩性關係的價值觀、婚嫁和幸福人生的關聯,連同媒體的性別定型等問題,都必然是課堂上老師的「寵題」。

然而,針對媒體素養的培育,只有把《窮》與《盛》這兩塊拼圖加以比較,我們對「電視真人秀」這課題方有更立體和切身的認知。當明白戲劇性「加工」是真人秀不同於時事節目的製作元素時,把城中名人由「王子變乞丐」的情景設定,批判為「富二代做騷增政治本錢、觀眾好奇心有利收視」之外,受通識訓練的青少年網民,應該還有許多正負面點子可想得到。

面對幾位不同背景的普通女子自願踏進「楚門世界」的媒體現象,在加工的過程中,由「剩」而「盛」放在鏡頭前,讓都市求愛焦慮從「私」領域,在真人秀的道德倫理及社會責任等問題中,及在合理、不合理並存的媒介炒作下起火,引爆成公眾化的香港「剩女秀」幕前幕後故事和社會文化論述,受媒體識讀訓練的學生,也該在支持或反對「向某真人騷說不」之餘,嘗試寫下一連串什麼是對或不對、好或不好的「真人秀價值判斷」清單。

《窮》與《盛》之“Truman, not True man?”

作為思考的註腳,《楚門的世界》這個現今較流行的翻譯,比早年香港以《真人騷》作片名時,著實提醒我們,Truman根本就不是True man,盲目爭論「真」人秀「有幾真實呢?」並沒有敏銳地觸及劇中反映的議題。《窮》的播放,當時也有社會迴響,人們也知道它是真人秀,但較少讓人想起「楚門」,因為Jim Carrey這齣黑色喜劇企圖質詢的,是超越單純的“a true man’s show(/people show)”的事實娛樂節目(factual entertainment program)問題。電影中對隨時可見的促銷啤酒之冷嘲、收視掛帥的熱諷和對觀眾偷窺私隱慾的警醒…等現今視為公式化的通識標準答案,才是要被撕破的封印。

相反,《盛》的出現,在網上我們看到有些人說:「香港出現了第一個真正的真人騷!」。這種所謂「真正」的定義,感覺多少來自《盛》是《楚門世界》真實版的香港投射。例如,電影的劇中劇是四周充斥著植入式產品和品牌廣告,而《盛》呢?對看透了「楚門世界」商業技倆的民間團體而言,也是。置入性行銷手法(embedded marketing),是裝嵌在為普通女子加工的作戰準備和服務裡。從消費的意識型態開始,到(產品)性質的優劣—像所謂兩性專家的把男技巧—很多觀眾都被觸怒了。

電視真人實境節目的社會責任

並不是有了真人秀後,媒體惡意侵犯他人隱私賣錢的情況才出現。八卦周刊喜歡把明星名人大腕的真假言行投擲在全城觀眾的眼皮下、咀唇邊,已是長期以來受關注及批判的倫理議題。不過,直至發現被剝奪自由的,竟會是出現在真人秀上的普通人時,有些人才晃然夢醒,喊叫「受害的楚門」真的降臨香江。更奇怪的,電影中「楚門」在劇終時,橫渡大海,推開了一扇門回歸自由的比喻,卻又成了今天社會上某種似是而非的批評—明知「一入楚門深似海」,所有真人秀的自願參與者,包括專家團隊,一旦踏足「楚門的世界」,早要有成為娛樂工業犧牲品的心理準備之怪論。

究竟,參與真人秀的製作團隊和主角,真的要永遠被關在「楚門世界」裡嗎?把《窮》與《盛》這兩塊拼圖放在一起,我們明白到把真人的「加工生活經驗」推上螢幕,讓觀眾消費,並不必然是壞事。因為,具創意的真人秀設定和良好拍攝理念,可以把重要的議題,像把貧窮「真實」的面貌細節,以不同的媒介心理技術帶到觀眾的心中一樣,間接推動社會改變。

早在2007年,「剩女」一詞已被收錄在中國教育部的新漢詞行列,繼後也成了香港「潮語」。我們的媒體識讀,假若真的有批判和創意相結合的訓練元素,探討這話題的電視節目,除了利用傳統的新聞時事專輯形式外,要學生以小組討論方式,構想一個富社會責任色彩的真人秀,也不會是夢過頭的習作吧。