根據八四年十二月簽訂的中英聯合聲明,中國將於九七年七月一日收回香港。主權的回歸不只是簡單的旗幟的更換。聯合聲明保證香港的政經體制、生活方式五十年不變。依照九零年四月中國人大通過的《基本法》,九七年後香港將在一國兩制的模式下繼續發展。

事實上,從八四年起,香港踏入了主權移交的富有戲劇性的過渡階段,政治、經濟、社會、文化等方面的或明或隱的變化,在在顯示香港不久將在中國的管治之下。

細列這些變化超出本文論述的範圍,但簡述下列矚目之處將有助對廣播電視的探討:中國對香港在政治、經濟、文化和心理上的影響日益明顯;進入九十年代以來,政黨政治日見活躍;香港由一個沒有民主的自由社會逐漸進入民主化的進程;隨著越來越多的工廠企業北遷大陸,香港同內地的經濟關係愈益緊密;香港逐漸擺脫殖民地的陰影。

儘管有種種變化,香港在總體上仍保持社會的穩定、可觀的經濟增長、多元的文化、活躍的國際貿易和自由的新聞環境,以一個充滿活力的開放社會向九七過渡。在這樣的框架下,我們可以對廣播電視的轉型作有意義的探索。在很大的程度上,香港廣播電視已經或即將發生的變化,與九七因素有著密切的關聯。

傳媒生態環境生氣勃勃 回歸廣播角色功能起變

香港雖然是英國的殖民地,卻有著與西方不遑多讓的自由的傳媒環境。一些在中國大陸、台灣、新加坡禁止流通的傳媒產品,在香港則可大行其道。

《第三世界的傳媒發展》一書作者Hachten認為,香港的媒體享有亞洲其他國家不能比擬的自由,自由度僅次於日本。多樣的印刷和電子媒體、高度自由的信息流動、多元化的觀念市場,以及激烈的競爭,這一切賦予香港傳媒生態生氣勃勃的特徵。

在香港的過渡時期,廣播電視和社會變革的互動加劇,前者既是後者的記錄者和推動者,同時亦在後者的牽動下日趨轉型。

隨著主權回歸的逼近,香港廣播電視的角色和功能發生了一系列意料之中或出乎意料的明顯變化。譬如,電台、電視台廣播中,有關中國歷史、地理、政治、經濟、文化和人民生活的節目與日俱增,從而促進了港人對中國各方面的了解和思考,為主權回歸起到鋪路的作用。

再如,許多年來,在廣播電視節目中清一色的語言是廣東話和英語,但在過去幾年中,作為中國大陸國語的普通話,漸漸在廣播電視中佔一席地位。今年三月,「香港電台普通話台」隆重啟播,揭開香港廣播史嶄新一頁。可以預示,「三語鼎立」將是今後香港廣播電視的一大趨勢。

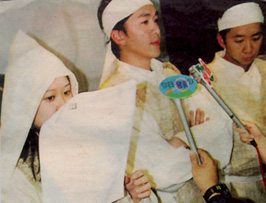

另一變化是資訊娛樂化,其中以亞洲電視本港台的《今日睇真D》和無線電視的《城市追擊》最令人側目。這兩個節目以名人醜聞、婚變爭產、打劫奸殺、天災人禍等社會新聞招攬觀眾,用誇張、渲染、突兀、演繹的手法將新聞節目配以娛樂包裝,嘩眾取寵。前不久,《今日睇真D》就在黃金時間以三小時之久轟炸式地報導香港演藝圈名人鄧永祥全家爭奪財產風波。在收視率大戰中,這兩個節目可謂無所不用其極。

另一變化是資訊娛樂化,其中以亞洲電視本港台的《今日睇真D》和無線電視的《城市追擊》最令人側目。這兩個節目以名人醜聞、婚變爭產、打劫奸殺、天災人禍等社會新聞招攬觀眾,用誇張、渲染、突兀、演繹的手法將新聞節目配以娛樂包裝,嘩眾取寵。前不久,《今日睇真D》就在黃金時間以三小時之久轟炸式地報導香港演藝圈名人鄧永祥全家爭奪財產風波。在收視率大戰中,這兩個節目可謂無所不用其極。

娛樂化資訊大行其道,反映了過渡時期香港居民政治冷漠的普遍心態。政治的被動和無奈導致市場化的娛樂節目的盛行,而娛樂節目的盛行反過來又加深了政治的被動和無奈。

九七因素與自我框限 避重就輕以淡化敏感

傳媒自我設限的問題,近期受到香港社會的普遍關注。香港報章常用「自我審查」一詞,這主要是沿用西方的定義;而大陸學者亦有提出香港「傳媒中移」的概念。作者認為,「自我框限」更適合香港特定的情形,似乎較貼切。

「自我框限」本質上是九七因素下傳媒自發的方向性調整,其基本表現是:傳媒可以毫無顧忌地批評九七年七月一日行將就木的殖民地政府,但對未來主人的評頭品足則慎之又慎。自我框限的原因主要基於商業利益的考慮、受眾市場的轉變、對未來不可避免的中國管治的聽天由命,或是它們的結合。

就廣播電視而言,有三種顯見的框限策略:

一為「迴避」,即儘量不播報觸犯中國政府的內容。如九三年九月,無線電視從英國BBC購買了《毛澤東——中國最後一個皇帝》的播映權,但因知悉中國政府強烈反對該片而置公眾抱怨於不顧拒絕公開播出。九四年年中,亞洲電視的六位編輯和記者集體辭職,抗議該台高層決定抽起一輯西班牙拍攝的關於八九年學運的紀錄片。

二為「稀釋」,即不是依照新聞本身的價值來處理報導,而是害怕冒犯中國當局,故意避重就輕,竭力淡化節目中政治敏感的內容。一個方法就是盡力開拓軟性節目,沖淡敏感政治話題在節目總體中的份量。結果是,電視屏幕上充斥關於黑社會活動、畸人怪事、自殺、賭博、暴力、家庭慘劇、名人閑言碎語之類的節目。上述《今日睇真D》和《城市追擊》一波又一波的搏出位的內容,便是「稀釋」的突出明證。

三為「冷落」,即對本應大力播報的熱點新聞,有意識地進行冷處理。一九九五年關於香港立法局選舉的電視新聞報導則是一例。立法局選舉是九五年最引人注目的新聞事件,這次選舉中全部六十個席位都由公開投票產生,大約有一百萬人參加了投票。然而,香港主要的商業電視台對這一重大事件的報導卻是低調、冷落處理,亞洲電視和無線電視僅在新聞節目中作幾分鐘的常規報導而已。

保持亞洲廣電中心地位 嚴守「一國兩制」決定因素

長期以來,香港被廣泛地視為地區性的廣播電視中心。鑒於香港自由競爭的市場經濟、開放多元的政治和文化氛圍、蓬勃發達的大眾傳媒,和寬鬆自由的媒體環境,這樣的印象顯然不是沒有道理的。香港廣播電視業九十年代以來的發展,更進一步鞏固香港這個國際都市作為地區廣播電視中心的地位。

一些西方主要的電視公司同樣也想從香港的廣電市場分一杯羹。九五年六月,美國NBC在香港建立了CNBC總部,使用一個有線頻道向整個亞洲傳送財經消息。同時,Disney和The Discovery也在香港建立他們的亞洲總部。由此可見,亞洲廣電中心這個美名香港實當之無愧。然而其中心地位正日益受到威脅。

一方面,亞洲其他國家的廣電事業正快速發展,新加坡、台灣、馬來西亞和泰國都是亞洲廣電中心這個稱號的潛在競爭者。其中最突出的是新加坡,該國正千方百計地吸引外國廣電公司。事實上,諸如ABN、HBO、ESPN等公司已在新加坡建立亞洲大本營。假如香港的廣播電視事業停滯不前或不進反退,那麼其地區性廣電中心的桂冠就有可能在不遠的將來讓位於新加坡或其它亞洲國家。

另一方面,香港主權回歸之際,中國對大眾傳媒嚴密控制的傳統,令外國廣電公司投資香港遲疑不定。STAR TV不知道九七後命運如何,已在泰國建立了後備台。有一個非常有趣但絕對可以說明問題的插曲:一個香港廣電代表團在訪問中國廣播電影電視部時,有代表表示希望香港九七後繼續保持地區性廣電中心的地位,而一位廣電部官員卻反問:如果香港保持中心地位,那麼北京將算甚麼?

政權移交後的香港如果要保持其中心地位,中國嚴格遵守「一國兩制」的承諾是決定因素。香港應繼續提供多元化的經濟和有利的投資環境,使更多外國廣電公司樂於在香港投資的同時,本地電台電視台也可以正常運作和不斷發展。香港需要保持和在未來進一步發展公平的競爭環境。本地製作的節目亦必須有地區性或國際性的目光,以吸引香港以外的觀眾收看。

香港主管廣電的政府部門必須不斷檢討自己的政策,使其更能適應社會、經濟、文化和技術環境的變化。

中港傳媒體制千差萬別 廣電前景自由能否延續

香港的廣播電視享有很大的自由空間,政府的干涉較少。絕大多數香港電台電視台都為私營機構。香港沒有文化保護主義。

香港的廣播電視享有很大的自由空間,政府的干涉較少。絕大多數香港電台電視台都為私營機構。香港沒有文化保護主義。

在中國大陸,電台、電視台受到嚴密的控制,本質上是黨和政府的宣傳工具。儘管中國的傳媒在鄧小平九二年南巡後大步向商業化邁進,但是私營傳媒仍遙不可及。電視觀眾依然無法接觸到那些政府認為存在政治錯誤、意識形態錯誤或精神污染問題節目。改革開放使中國的傳媒可以像魚一樣在商品經濟池塘中暢泳,但這條魚只能在政治的魚缸中擺動。

由此可見,中國和香港的廣播電視在兩個不同的系統中運行,九七香港回歸後,香港的廣電事業會怎樣?有幾種可能性:

第一、 如果中國真正履行其在《基本法》和《聯合聲明》中的承諾,切實推行「一國兩制」,香港的廣播電視制度將會基本不變,繼續生氣勃勃地發展。

第二、 香港回歸中國後,中港兩地的各種交往會大大增加。以盈利為終極宗旨的香港廣電機構,勢必機不可失地加速開發中國廣闊的市場。中港兩地廣播電視的節目交流與合作在九七後會出現新的浪潮。一方面,香港製作的節目在中國會有很大影響力,另一方面,香港製作的節目會竭力避免任何在政治上觸犯中國政府的內容。廣播電視的自我政治框限將會繼續,而其娛樂功能則不斷強化。

第三、 中國大陸有通過控制傳媒資源和大眾媒介來加強意識形態宣傳的一貫傳統。中國也可能利用政治或經濟的手段來逐漸改變香港廣電業的生態,如建立與內地功能相似電台或電視台,控制股權,從政治上影響那些負責廣電的公司等。假如以上這些成為一種趨勢的話,那麼香港的廣播電

視會逐步與大陸的廣播電視趨同。

第四、正如英國評論員Michael Yahuda所言:「中國正在經歷著根本的變革,它未來的方向還不甚明朗」。假如中國廣電自身變得更加開放,更多元化,香港的廣電業會扮演一種更生氣勃勃角色。眾所周知,中國在改革開放過程中發生了巨大變化。中國開始漸漸容忍媒介對中國的一些陰暗面進行報道和批評。當然,在短期內,私人擁有廣播電台或電視台的可能性在中國仍微乎其微。

第五、 因為香港有作為國際財貿、航運中心的優勢,也因為香港有高度發達的經濟,它將在引進先進複雜的傳播技術方面,依然保持領先地位。

《聯合聲明》附件一清楚表明,特區政府將保留以往香港法律所賦予的權利與自由,包括人身自由、言論自由、新聞自由、集會結社自由、通信、旅行、運動、罷工、示威、擇業、科研及信仰自由。以此推斷,香港的廣播電視至少在理論上應該扮演同以往一樣的角色。但是承諾畢竟是承諾。

在過去幾年中,香港各階層有不少人對九七後前途悲觀。正如專注研究香港的Skeldon所說:「現在有一種因為九七臨近中國不斷干涉香港而產生的恐懼,和一種對英國政府的希望破滅的情緒,英國政府為了中英關係而不停地向中國妥協」。

Michael Yahuda的調查顯示,新聞自由是香港居民最關注的問題之一。九六年的一項調查表明,72%的被訪者認為政權移交後新聞自由會受限制。

如何解釋這種悲觀情緒?這裡有歷史的、政治的、心理的、個人的原因。

八九年的天安門事件極大程度地影響了許多香港人對九七後前景的看法。一項調查顯示,超過半數的被訪者(50%)在天安門事件後對中國政府既不相信,也無信心。中國和香港在新聞理論、傳媒體制、媒介實踐上存在著很大不同。許多香港人擔心中國處理傳媒的方式會直接或間接地、有意識或無意識地影響、威脅或改變九七之後香港傳媒的狀況,從而使新聞自由的空間縮窄。

縱有承諾疑慮重重 未來轉變時間見證

任何政權的轉移都會涉及變和不變。至於香港,應該說延續將多於變化,因為《聯合聲明》和《基本法》保證香港的資本主義制度和生活方式五十年不變。

儘管有這樣的保證,不少香港人仍疑慮重重。這一方面因為一些香港人長期以來已形成對中國根深蒂固的不信任感,另一方面因為兩地的政治、社會、傳媒體制等方面千差萬別。中國在過渡時期對香港的所說所為亦有相當的影響。

對九七後香港廣播電視的前途,既有樂觀派,亦有悲觀派。樂觀派認為,有《聯合聲明》和《基本法》作後盾,香港的廣電業會繼續自由運作、蓬勃發展。

悲觀派從中國的政治體系和它一向嚴格控制媒體的紀錄中,得出九七之後,香港傳媒所享有的自由必然會愈來愈減少的結論。

當然兩極之間有大量半樂觀派、或準悲觀派。

但是,不容否認的事實是:在未來主義的「遊戲」中,最後的莊家是中國。眾所周知,「一國兩制」的構想最早是七十年末中國大陸領導層為解決台灣問題而提出來的,如今運用於香港,作為主權回歸後的治港模式,是期望通過「一國兩制」的成功來完成統一大業。雖然如此,香港、台灣、及世界各地有不少人對「一國兩制」能否成功存有疑慮,感到困惑。

主權移交的倒數滴答作響,日漸臨近。香港未來如何,惟有時間可以回答。