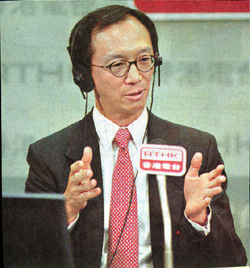

市民可透過電台節目, 直接與政府高官對話

市民可透過電台節目, 直接與政府高官對話 政治人物須懂得如何駕馭傳媒

政治人物須懂得如何駕馭傳媒

當受訪市民被問及新聞傳媒與立法會誰更能代表民意時,有六成受訪市民選擇新聞傳媒,選立法會的只有三成。另外,35%的受訪者認為現時最能夠主導社會討論議題的是新聞傳媒,認為是立法會及政府的分別只有27%。但是對政府制定政策的影響力方面,超過六成的受訪市民都卻為立法會較有影響力,選新聞傳媒的只有24.2%。

傳媒發揮代議功\能

這項調查公佈以後,在輿論引起一陣「傳媒治港」的討論。到底何謂「傳媒治港」,簡單而言,就是新聞媒體可以主導社會討論的議題,甚至影響到政策的制定。調查結果顯示,掌握第一手資料的前線新聞工作者認為,新聞媒體比立法會在政策制定上有較大的影響力,選前者的佔四成,選後者的只有36.3%。可見新聞媒體無論在民意代表性、認受性、影響力等各方面,在市民心目中都不下於立法會及政府,在某些環節甚至有過之而無不及。

對造成「傳媒治港」的原因,負責調查的學者認為主要是政制民主化不足,政府未夠認受性,而政府收集及吸納民意的渠道又不足,才令本地新聞媒體可彌補政府之不足,在代議功\能上有發揮的空間。例如市民可透過電台節目直接發表意見,甚至與政府官員對質,並有即時回應,互動性較強,收聽率廣;相對之下,議員辦事處及政府部門卻顯得較為被動,在解決問題的能力及辦事效率上都不及新聞媒體。

新聞媒體凝聚輿論力量

這分析解釋了新聞媒體的互動特性如何較政治建制內的渠道優勝,但未能準確指出現時的新聞媒介如何凝聚民意。香港的新聞媒體由於二十四小時全天候運作,況且目前的新聞媒體幾乎是連成一線,將重要的新聞議題全日滾動。最常見的情況是幾個電台每天早晨複述報章的頭條及社論等,然後再選取重要的議題詳加討論;下午的電台節目繼續跟進,倘有官員在電台作出回應或提供新資料,報章同樣在翌日跟進,這種滾筒式運作有利不同新聞媒體共同配合監察政府,亦能促進官民溝通;當然更重要的,是有利泡製超級媒介事件,以引發公眾討論。特別在資訊爆炸的年代,新聞事件的震撼力若不夠,難以引起公眾留意,電台及報章因為催谷收聽率和銷量而合力製造超級新聞,對某些輿論有反應的政策局部放大,亦主要出於市場考慮。

由於新聞媒體全日滾動,對重要新聞議題的反應迅速,往往在很短時間已可以凝聚廣泛的輿論力量,假若政府部門對群眾情緒掉以輕心,稍微延遲作出回應,一旦形成一面倒的輿論壓力,就很難再扭轉。像幾年前行政局建議為鍾士元爵士擺\大壽,便因此受到猛烈的抨擊,後來政府亦汲取教訓,重新檢視與媒介的溝通機制,據說新聞專員此職位,亦因此新聞事件發生而設立。

現時,政府各局長每天也派員收聽幾個電台的時事叩應節目,對有關自己部門的批評迅速作出回應,避免被愈描愈黑,而直接回應輿論者亦不乏工程師、醫生等專業部門的領導官員,不再局限於新聞處人員,可見政府高官已經視回應傳媒為工作重要一部份。政府施政受傳媒左右,難免令官員覺得縛手縛腳,所以有「傳媒治港」的感慨。

政府官員由過往高高在上到對傳媒高度重視,這種官場文化的轉變不過步歐美等民主國家後塵,在新聞自由度較高的社會幾乎都出現類似現象;外國政客對「水能載舟亦能覆舟」的民意功\能十分重視,對玩弄民意的遊戲規則都非常熟練,本港以行政為首務的官員,過往較少在這方面的訓練。但隨著大學教育普及及資訊發達,有獨立政治見解的市民增加,自然對政策的透明度要求也提高。今時今日,政府官員除了制定政策以外,更重要是向公眾推銷政策。

學習如何與媒介角力

當然這種「傳媒治港」的說法是言過其實的,傳媒最大的力量不過是設定議題和左右輿論,它不能制定政策,卻有力量令政策不行;本地的官員亦非完全受制於傳媒,只是過往面對媒介的經驗不足,才令特區政府管治陷於「傳媒治港」的弱勢。政府除了加速民主化步伐,加強官員的認受性外,改善收集及吸納民意渠道亦不可缺,當然更重要的是高層官員有必要學習駕馭傳媒,懂得反客為主,才不致被媒介牽制。

過往政府亦有成功\塑造民意事件,例如居港權討論時政府統計處公佈估計有一百六十七萬合資格居港人士的數字,在很短時間內已成功\令輿論民意均站在對政府政策有利的一邊;上月份庫務局長公佈的公共財政政策檢討報告,警告香港的儲備會在七年後耗盡,似乎亦有照版煮碗之嫌,可惜政府高層在財政政策上口脛前後不一,令公眾感到政府「靠嚇」(見二月二十三日《香港經濟日報》要聞版),反而更適得其反。

即使在民主化國家,傳媒的政治角色亦趨向日益膨脹,傳統政治架構內的中介組織如政黨及利益團體的角色日漸萎縮,或必須依附著新聞媒體的鎂光燈下生存,因此政治人物愈來愈曉得透過新聞媒體做「騷」;在此世界性趨勢下,香港傳媒目前的代議功\能只會有增無減。在美國,已經有研究指出政府若要有效推廣政策,應該繞過新聞媒體,直接與群眾打交道,了解他們的實際要求,雙方再討價還價。看來,如何與媒介角力,相信會是政府官員未來重要的任務之一。