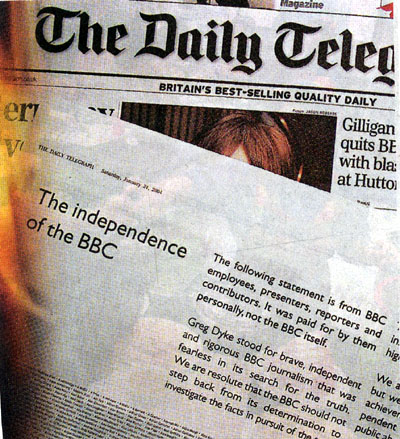

報章刊載BBC員工聯署信,反對貝理雅政府干預新聞。

報章刊載BBC員工聯署信,反對貝理雅政府干預新聞。 BBC總裁戴克於赫頓報告發表後隨即請辭。

BBC總裁戴克於赫頓報告發表後隨即請辭。陰溝G翻船,公信力受損

BBC員工可不是這樣看,他們對赫頓報告表示狐疑也感到憤怒,不滿機構高層迅速向政府作出「毫無保留的道歉」。數百員工多次上街示威,抗議BBC面臨的「政治壓力和干預」。有員工擔心赫頓報告或成為「血滴子」,將倚賴政府撥款的BBC置於砧板之上,任由貝理雅政府宰割。BBC代理總裁拜福德則強調,承認犯錯只能使公司更強,而英國廣播公司的獨立性也沒有受到威脅。

從傳播史可知,權力中心都莫不以操控新聞傳媒為首要之務,把持新聞議題以擴大影響力。BBC地位特殊,管理模式縱使在民主開放社會也是奇特的,那註定引起談論。這趟BBC陰溝G翻船,會不會降低她在公眾心目中的認受程度?原因何在?

貝理雅委任的赫頓法官批評去年五月底BBC的報導「不真實」,認為記者吉利根指控貝理雅及高級幕僚,明明「知道錯誤」都要加進「薩達姆有能力四十五分鐘內部署生化武器」情報,是個缺乏根據(unfounded)的報導。赫頓並且批評BBC高層疏於核實吉利根訪問凱利所得的資料。

英國有些傳媒認為,赫頓參與「掩飾」首相貝理雅政府的錯誤。部份評論人更不理解這份報告高度讚揚政府,認為官府中人沒有一個在凱利案件中存在不正當行為,這與赫頓對BBC的尖銳責難形成鮮明對比。倫敦《旗幟晚報》發表民意測驗結果顯示,逾五成半受訪者認為報告把大部份責任推給BBC是不公平的;近半受訪者認為,該報告的目的就是要為貝理雅「漂白」。《獨立報》以頭版「開天窗」方式,印上「赫頓報告----文過飾非(Whitewash)?」大標題,對報告不以為然態度,躍然紙上;但貝理雅隨即否認「文過飾非」之說。

信賴傳媒的仍多於信賴政府

赫頓報告對BBC新聞部門和高層不啻是顆深水炸彈,炸開老大新聞帝國的資料核實和記者查證程序都問題重重。與政府力量唱對台半年後,BBC落得聲名狼藉,那麼是不是過錯全在BBC身上呢?專欄作家曹長青在多維新聞網為文表示,像BBC和美國《紐約時報》這類新聞機構某些從業員,近年利用新聞取捨迎合左傾意識形態的預設立場,不惜製造假新聞。筆者認為,這個說法只宣示評論者政治立場;以人廢言,卻無助解釋西方主流傳媒與權力中心那錯綜複雜的共生、制衡關係。英國《經濟學人》周刊提出:BBC能不能恢復聲譽,繼續成為可靠的新聞來源?確是值得深思的問題。

有意思的是,赫頓報告發表後,英國民意調查結果顯示,公眾信賴BBC報導真相的人數是信賴貝理雅政府人數的三倍。《衛報》民意調查指貝理雅的公眾信任度下降兩個百份點,降到就任以來最低水平的百份之十七。結合《泰晤士報》的民意調查結果,貝理雅民望沒有全面受惠。唐寧街十號的主人雖然成功闖過凱利危機,同時失去民心--當然,「炮灰」也就是BBC。

據去年英國ICM民意調查數字顯示,二零零三年四月美英聯軍攻伊戰爭頭兩個星期內,超過九成英國人收看或收聽英國廣播公司新聞節目。BBC不僅是英國人日常生活極重要的消息和消閒節目來源,旗下「世界電台」(BBC World Service)和「世界電視台」(BBC World TV)以四十三種語言作全球廣播,在各地擁有不少受眾,突破政治封鎖,使受著極權或威權政府統治的人民,及時知悉國際大事。

社會公眾才是服務對象

由英國政府出資經營卻獨立於政府的BBC,所製作新聞時事內容向以公信力和不偏不倚的編輯立場,廣受稱頌。BBC要求所有製作人都得恪守明文的《節目製作人準則》。雖然作為公營廣播機構,BBC倒一直不願意擔任政府發言人或政治權貴傳聲筒作用。據《經濟學人》指出,從一九二六年英國大罷工算起,政府一直恨不得全面掌控BBC,確保發佈更多有利權力中心的消息;當年不少尊貴的議員,更指責BBC「食君之祿」卻沒有「擔君之憂」。BBC中人一直知道,社會公眾才是機構的真正服務對象。

由二十世紀五十年代到今天,BBC與權力中心在多項重大事件上交鋒,例如蘇伊士運河事件、福克蘭群島戰爭、北愛爾蘭新舊教徒之爭以至今天伊拉克「情報門」事件。BBC被指為敵張目也好,不愛國也好,都無損公正嚴謹的報導風格,沒有給權力中心收編。

抵受政治壓力的BBC,近年迭遭抨擊為「一傳媒獨大」,指違反市場公平競爭原則。唐寧街則致力打造電子傳媒公平競爭平台,如一九九六年,採取將BBC發射傳輸網全部私有化的重大舉措。商業競爭壓力增加,會不會使BBC的記者為爭取表現,只顧挖掘獨家新聞,個人的新聞判斷不惜遷就市場效應而傾斜,終告弄出軒然大波?

九成經費來自收視牌照費

那麼,成立於一九二二年的BBC憑藉甚麼力量得以排除權力中心干擾?答案在於「錢」字。中國古語說「倉廩實然後知榮辱」,證諸BBC最為恰當。法人(corporation)身份的BBC,向來不列入公務員體制,設有十二人理事局管理行政,並且通過皇家憲章保障獨立地位。新聞部門是機構靈魂所在,向以編採獨立為榮。機構全年經費超過廿五億英鎊(折合逾三百五十億港元),當中九成來自收取收視牌照費,餘下由庫房補貼。BBC也許是世上最大單一傳媒帝國,員工兩萬餘人(多維網資料指美國之音只有一千二百人,不到BBC的十六份之一)。

現在遭赫頓報告批評,BBC會不會由自主監管模式,轉而接受外間機構監管?BBC在武器報導事件上技術犯規,成為權力中心針對的「獵物」。據《金融時報》報導,英國文化大臣警告說,BBC特許牌照將於二零零六年到期,政府決定今後經費來源和新牌照內容時,會考慮赫頓報告。

自主監管還是業界監管?

近年英國不斷有人建議BBC應接受新成立的傳媒監管組織Ofcom監察,定期評估報導公正程度、保護私隱和獨立製作等表現是否稱職。現在更有人希望打破BBC「鐵飯碗」。英國私營廣播電視傳媒業者,因為無法與BBC在同一平台公平競爭,一直耿耿於懷;趁著報導失實醜聞,亟思加快游說修改BBC特許經營牌照內容,以期催生新的競爭市場環境。

最吊詭之處是,現在連工黨和保守黨都有人想拆BBC的台。傳媒犯規,千夫所指,政黨中人往往以選票效應為重,加入煽動倒BBC的民粹行列。小報當道,若只因BBC一些從業員「左傾」表現而否定獨立公營傳媒價值,那最終利益受損的不止受眾而是全體公眾。如果BBC某些從業員不是曹長青眼中的左傾分子,而像美國布殊總統身邊謀臣那樣的超級右翼人士,那還要求BBC改變營運模式嗎?

傳媒界的福利國家象徵

回顧大半個世紀BBC走過日子,也看到費邊社會主義思潮影子。BBC不必賣政府的賬,盡享編輯獨立和營運自主之利,環顧國際,試問哪G有這般便宜之事?追源溯始,大概拜二十世紀初期的費邊社思想所賜,促進英國「把一種溫和的社會主義付諸實施,並且走向了福利國家的道路,乃至成為民主社會主義國家的代表」(張明貴著:《費邊社會主義思想》,台北:五南圖書,二零零三年,頁三百八十八)。BBC堪稱走傳媒界的福利國家道路,以社會主義手段維護資本主義市場多元開放體系。當然,今天工黨已背叛費邊社列祖列宗。像BBC這類費邊思潮產物所餘無幾,仍具見英國人守望社會利益的高強政治手段。

英國名專欄作家普洛斯(Michael Prowse)去年七月十三日在《金融時報》表示,民主社會的公眾不純是消費者,也包括享有共同價值利益的公民,擁護開放及理性思辯生活方式,可這並非商營傳媒市場樂於推動的。他對BBC能獨立於政府架構且不涉及政黨政治(not a creature of government and still less of party politics)的優良傳統,推崇備至。普洛斯提到,BBC近十年廣播收益由近四成半跌至不足三成,英國人究竟要求單一公營傳媒為公眾發聲,還是期望政府化整為零,分散資助不同業者?

BBC是社會公器還是權柄者玩弄的「囊中物」,視乎為政者一念之間能否拒絕權力誘惑,讓傳媒發揮監察政府天職。新聞傳媒作為「第四權」,是對政府部門非常重要的監督力量,殆無疑問。

英國廣播公司也必須汲取這次新聞報導失誤的教訓,致力改進服務受眾和公眾的質素,提高向公眾問責意識,才不負社會所託。BBC的新聞報導在尋求真相方面無疑無所畏懼,這也是好的新聞報導所應遵循原則,但大前提必須是:真實應當永遠擺在第一位。

只有大眾傳媒彰顯公眾利益,時刻以公信力為重,絕不跟隨權力中心跳「忠字舞」,社會才展現多元繽紛的面相,政府才不輕易弄權濫權貪瀆。這就是資本主義自我完善的強大生命力所在。

■