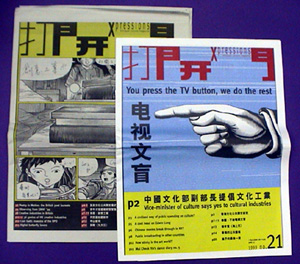

由藝術發展局資助出版之文化雜誌《打開》,只是曇花一現。

由藝術發展局資助出版之文化雜誌《打開》,只是曇花一現。 香港報章雜誌近年起了巨大變化。

香港報章雜誌近年起了巨大變化。事實上,從報紙和雜誌所反映出來的現象,說明了香港的讀者一般喜愛閱\讀富於刺激、社會名人的私隱、圖片等反智報導,而捨嚴肅、富於文化藝術色彩的益智內容。為了迎合讀者的口味,於是我們看到了極盡侮辱政府官員、揭露知名人士的私生活、血淋淋的以及色情的報導。還有,報紙的文章和新聞報導越來越短,圖片越來越多,其編輯方針有點像幼稚園的教科書,整個社會正在向反智的方向邁進,大部份的報紙和雜誌都是如此。

文化藝術版首當其衝

在上述的社會文化和媒體哲學影響下,報紙和雜誌的文化藝術版首當其衝。在過去十年裡,好幾家文化藝術報導出色的報紙一一停辦,賸下的三四家不是以財經金融為主要內容就是有雄厚的後台支持,它們的銷路難以與那些「大」報相比,結果我們見到的是彩色繽紛的社會,娛樂、馬經、體育、股票財經新聞的消費和嘩眾取寵的報章,嚴肅的文化藝術文章的生存空間越來越少,篇幅也越來越小。

針對上述情況,香港藝術發展局曾經計劃向報紙購買篇幅設立文化藝術版,供報導、評論之用,還撥出數百萬元出版《打開》雜誌,隨報紙如英文《南華早報》免費贈閱\,由於稿源和讀者都有問題,不久便停刊。

三年前,國內學者余秋雨接受訪問,說香港有可能成為亞洲文化之都,並提出了四點看法:一、中國文化在香港「很有基礎」,香港的文化環境「絕對不會比中國大陸差」。二、進行國際性的文化活動,香港是比較好的城市。三、香港「有文化秩序,也有大的原則」,他根據的是香港「不准明星為書展和畫展到場宣傳」。四、香港文化最大的問題在於高尚文化和流行文化沒有「對接」起來。

應香港《文采》月刊之邀請,我在該月刊的一九九九年十月號為文否定余先生的四點看法:香港的中國文化不及台灣、歐美文化不及日本;全世界的書展和畫展都不請明星到場宣傳;余先生對雅俗文化的看法有問題。四、就文化之都來說,聽眾、觀眾比作家、藝術家重要。在撰寫這篇文章時,我發覺在「聽眾、觀眾」裡應該加上「讀者」,後者包括了書、雜誌和報紙的讀者,範圍大了,人數也多了。

環顧香港,我們沒有以亞洲為基地的區域性報紙,更不說國際性了。香港報紙沒有像英國《泰晤時報》或美國的《紐約時報》那樣水平的書評、畫評、樂評、影評等文化藝術副刊。沒有人才嗎?不見得,主要的原因是沒有這方面的讀者。據聞,報紙是根據他們的調查而決定副刊的內容和版面設計,因為香港是個徹頭徹尾的資本主義城市,市場導向、決定一切「貨品」,包括媒介。

知識型社會欠缺文史哲?

董建華特首說香港要努力成為知識型社會,以保持香港作為國際城市的地位,應付未來的挑戰。何謂「知識型社會」?我個人的理解是這樣的:在金融財經以及旅遊服務行業上,香港已達到國際水準,但在科技電訊方面、香港有待繼續努力,因此有了特首的國際知名人士組成的顧問團、科技港等。換句話說,特首和一些主政官員認為香港若能在知名人士的協助下,在科技和電訊等工作上有所發展,香港便可以成為現代化的國際都會。這正重覆了上個世紀初中國知識份子的「教育救國」、「科學救國」的觀念,忽略了文化、思想在現代化上的重要性。他們也忽略了古代和現代的科學家,有些同時是畫家、雕刻家、詩人、散文家、作家,如意大利的米蓋\朗基羅和達.芬奇、中國的華羅庚。在我的醫生朋友裡,有人開過鋼琴獨奏會。

這種重商科輕學科的思想也反映到學術界。據聞,香港的兩所大學醫學院佔用了整所大學的三份之一的經費,另一所大學的三份之一資源用在商業課程,如工商管理學士與碩士課程。在社會的風氣影響下,越來越多人選讀實用學科如醫科、法律、工商管理、建築、工程系;哲學、歷史、社會學等文史哲學科就越來越少人選讀。在另一方面,我們會發覺到香港的八所大學,除了嶺南大學的校長是學經濟外,其他七所大學的校長不是學醫的就是學自然科學的,學文學科的一個都沒有。

上述例子舉不勝舉,由此可見所謂「知識型社會」是搞「科技電子知識」型的社會,其中沒有文、史、哲的份。

近來還有一個口號︰「終身學習」,這當然是十分積極的人生觀。但「終身學習」什麼?為了追上時代而終身學習或是為了興趣而終身學習?再不就是為了滿足求知慾而終身學習?我看不會是為了終身學習而終身學習吧?

要從學校教育入手

一個地方的報紙、雜誌和電子媒介的內容和風格,忠實地反映了那個地方居民的知識、教育、嗜好與品味。這樣說我相信很少人會不同意的。那麼香港報章和電視電台所反映出來的就不大令人恭維了。為什麼會變成這樣?記得十幾二十年前,我們還可以在報紙裡讀到不少夠水準的散文、影評、書評、樂評和畫評,現在呢?是不是香港人變得太現實,結果形成目前的庸俗、低下的品味?照理不應該如此,因為現在的媒體從業員多是大學新聞、傳理系畢業生,品味水準反而降低了!這真值得我們深思。

我個人的看法很簡單:九年免費教育應母語教學,用中文學好中國歷史和文化;後四年的高中,政府應大量投資英語教育,選擇性地灌輸歐美文化的精華,令中學畢業生,不僅能掌握兩文三語,還更有紮實的中外歷史文化知識,具有閱\讀好書刊的習慣和益智的嗜好。這些新一代的青年將不會忍受目前香港庸俗、低級趣味的報章。

報章裡的文化藝術版,是反映我們修養和嗜好的鏡子,千萬不要輕視這面鏡子的功\能。