逾十五萬人參加六四燭光晚會。

逾十五萬人參加六四燭光晚會。

數百人在港鐵大學站對開草地聚集等候民主女神像。

數百人在港鐵大學站對開草地聚集等候民主女神像。互聯網促進社運的作用

概括地說,互聯網對社運的促進作用至少可以分為四個方面。第一,它可以成為主流傳媒以外的另類媒介。主流媒體在報導社會運動時可能會具選擇性和偏見,如在報導中跨大集體行動的衝突和暴力成份,對集體行動的原因和目的則缺乏深入探討等。互聯網讓社運組織可以更直接地跟大眾溝通,理應有助民眾了解個別社會運動背後的理念。

第二,互聯網可以讓社會運動與其支持者保持更緊密的聯繫,在組織集體行動時,它也是一個動員支持者參與的渠道。另外,互聯網亦有助不同社運組織之間建立更密切的合作關係,形成「社運網絡」(social movement networks),這對身處幅員廣大的國家的社運組織以及跨國集體抗議行動的籌劃尤其重要。

第三,互聯網本身也是一個抗議行動的平台。在今天的香港,網上簽名運動非常普遍。對一些政府宣傳片段進行「惡搞」然後再放到網上,亦有抗議行為的意味。而在其他國家,網上抗爭甚至會包括一些非法行為,如侵入抗議對象的網站進行破壞等。換句話說,互聯網的出現造就了新的抗爭行動模式。

第四,一般市民大眾可以透過互聯網互相傳遞訊息及交換意見,促進了集體行動的民間自發動員和參與。傳統上,大部份集體抗爭行動都有賴社運組織進行籌劃和動員,但如果社運組織力量薄弱或受壓制,社運組織就不一定是集體行動的動員基礎。當民間對某一議題有共同而強烈的看法時,民間的人際傳播行為也可以達至動員參與的效果。而互聯網既然促進了社會上人與人之間的溝通,對這種民間自發動員和參與過程亦應有所幫助。

自發動員的傳統

以上有關互聯網如何促進社會運動發展和集體行動的四點,在香港都有不同程度的體現。而對一些大型遊行集會,尤其是六四晚會和七一遊行而言,第四點應該是相當重要的,因為這些大型遊行集會雖然由社運組織舉辦和統籌,但動員過程往往依賴於市民自己。如我們過往有關七一遊行的研究就發現,七一遊行的參與者大多數不屬任何政治或社會組織,他們自己亦不認為政治或社會組織的呼籲對他們的遊行參與特別重要,這些遊行集會在很大程度上是市民自發動員的成果。而我們在二零零三年七一遊行時所進行的研究就發現,很多參與了該次遊行的市民在遊行前均有在網上跟他人討論時事或交換政治資訊,而相對於很少在網上跟別人討論時事或交換資訊的人,積極參與網上政治傳播活動的市民更有可能向別人提出一起參與遊行,亦即是說他們更有可能是「參與領袖」(participatory leader)。

距離二零零三年七一大遊行已經七年時間,期間互聯網本身亦經歷了由所謂網絡 1.0 到網絡 2.0 的轉變。YouTube 的出現令在網上流傳的政治資訊更多更精彩,傳送範圍更廣及速度更快。Facebook 則讓市民就各種議題組成群組,跟志同道合者連繫起來,交換資訊之餘亦很可能強化自己的理念,為集體行動提供了有力的基礎。在這背景之下,再次審視互聯網在大型集體行動的動員過程中的作用,有助「更新」我們對相關問題的了解。

意見網路的形成

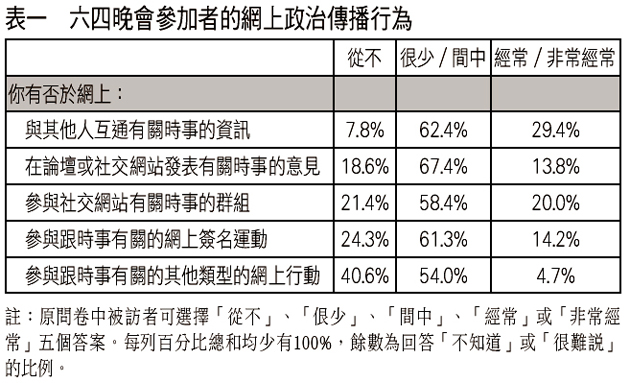

我們在今年六四維園燭光晚會進行了現場調查,其中問及參與者的互聯網使用狀況。在 545 名被訪者中,有 486 名,亦即 89.5% 的被訪者有上網。而在有上網的被訪者中,如表一所示,絕大部份都至少有「很少」或「間中」地參與各種各樣的網上政治傳播和行動。特別值得留意的是社交網站中的時事群組的冒起。有 20.0% 的晚會參與者指自己經常或非常經常參與這種群組。相比之下,說自己經常或非常經常在論壇或社交網站發表意見的晚會參與者只有 13.8%。同時,14.2% 的晚會參與者指自己有經常或非常經常參與網上簽名運動。這個比例看似不高,但互聯網根本不會每天都有大量的網上簽名運動在進行,將這點考慮在內,14.2% 其實是一個很可觀的數字。

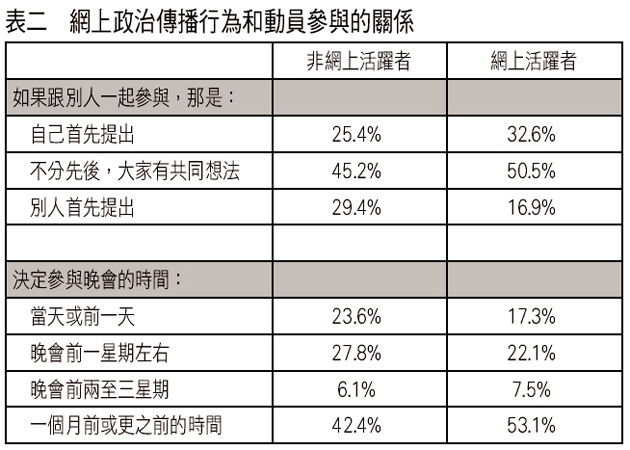

我們認為,表一顯示的是今天的網絡政治傳播比二零零三年七一遊行時的多了「行動」的成份。亦即是說,今天的網絡政治傳播已經不再是交換資訊和意見而已,而是在更大程度上跟有共同意見和理念的市民連繫起來,形成擁有共同意見和理念的社會網絡,而在集體行動的動員過程中,這種網絡會起到「帶頭動員」的作用。為了展示這種作用,我們將表一的五種網上政治傳播行為結合起來,然後將被訪者分成兩類,如果一名被訪者在其中三種行為上有至少「間中」參與,他會被定義為一名網上活躍者,如果一名被訪者只有在表一其中兩種或更少的行為上至少「間中」參與,他會被定義為非網上活躍者。我們然後比較網上活躍者及非網上活躍者決定參與六四晚會的時間,以及他們是否「參與行動領袖」。

從表二可見,網上活躍者更可能在民間的自發動員過程中扮演領導的角色。在決定參與的時間方面,網上活躍者在更早的時段就已經決定參與晚會。53.1%的網上活躍者在六四晚會一個月前已決定參與,只有17.3%在晚會當日或前一天決定參與。相比之下,42.4%的非網上活躍者在晚會前一個月已決定參與,而有23.6%在晚會當日或前一天才決定參與。另外,如果晚會參與者有跟別人一起參與的話,32.6%的網上活躍者是由自己向別人提出參與建議的,只有25.4%的非網上活躍者首先向別人建議參與。同時,表二的發現有一點跟二零零三年七一遊行時的發現不一樣,在零三年的研究中,網上政治傳播只會令人更可能成為參與行動領袖,而不會令人更可能成為「共同發起人」,但表二顯示,網上活躍者亦更可能認為自己跟別人不分先後,同時有參與的想法。這轉變亦跟我們以上提及的互聯網政治傳播的轉播吻合:Facebook 群組的興起讓市民更容易在網上找到志同道合的人士,或發現原本身邊的朋友中也有擁有共同理念的人,所以網上活躍者更可能跟有共同意見的人「同時間」決定參與晚會。

值得指出的是,如果我們將晚會參與者再依年齡分為三十歲或以上和三十歲以下兩組,表二所顯示的結果在三十歲以下的一組參與者之中會尤為顯著。這代表互聯網對年青人的參與和動員可能尤為重要,而這點當然是並不出奇的。

結語:網路群組傳播的興起

總括而言,我們的研究結果有一部份重複了二零零三年時的結論,互聯網促進了關心政治和公共事務的市民之間的傳播行為,從而幫助了民間的自發動員和參與。但另一方面,我們這次的研究結果亦顯示了互聯網上的市民之間的政治傳播行為,在性質上有了一些轉變。籠統地說,香港市民的網上政治傳播行為可能正由論壇模式走向群組模式:如果過往的網上政治傳播主要是資訊分享和不同意見之間的討論的話,今天的網上政治傳播卻很可能在更大程度上是讓志同道合的人聚集起來。

這種模式的轉變如果真的存在的話,在理論上而言,它可能會影響到互聯網和政治參與及民意構成之間的關係。在群組模式中,由於找到了志同道合的人士,人們的意見應該會得到強化,在「士氣」上亦可能者更易受到鼓舞和激勵,從而增加個人的行動意欲。從這角度看,群組模式會更有利於集體行動的發展。不過,群組模式缺乏的,是論壇模式中的不同意見之間的交流和辯論。從這個角度看,群組模式未必有利於一個合理的和具兼容性的民意的產生。因為缺乏討論,不同群組都只是在「各自表述」而已。

事實上,如果我們回顧近數年香港的政治傳播和民意表達的發展,我們似乎亦可以看見一個類似的趨勢,就是社會上多了實際的行動,但卻似乎少了討論的空間和氣氛。這轉變當然跟社會政治變遷有關,不能說是互聯網所做成的,但互聯網的政治傳播的轉變,卻可能既反映了同時亦加強了社會的大趨勢。