警方於2015年底向高等法院原訟法庭申請「交出令」(production order),強制五家傳媒機構交出在「七警案」現場拍得的新聞片和交待攝影師的身份,但所有申請於2016年3月初被駁回。這是香港法院首次就「交出令」的申請下達書面判決,闡明執法部門申請「交出令」必須符合的條件,並重申在偵辦案件與維護新聞自由之間應取得恰當平衡,以及裁定攝影師身份和個人資料不歸類為「新聞材料」。

警方於2015年底向高等法院原訟法庭申請「交出令」(production order),強制五家傳媒機構交出在「七警案」現場拍得的新聞片和交待攝影師的身份,但所有申請於2016年3月初被駁回。這是香港法院首次就「交出令」的申請下達書面判決,闡明執法部門申請「交出令」必須符合的條件,並重申在偵辦案件與維護新聞自由之間應取得恰當平衡,以及裁定攝影師身份和個人資料不歸類為「新聞材料」。

申請「交出令」失敗後,警方除按慣例要支付傳媒機構的訟費外,更因連番出錯又不及時更正,需向有線寬頻支付較高的訟費金額以作補償。綜觀整個事件,最引起爭議的是,警方要求傳媒機構交出示威活動的新聞片,打擊新聞界的獨立形象,不利傳媒日後採訪這類公眾事件。警方的敗訴是損人不利已,不但浪費公帑,亦令事件中的幾家傳媒機構付出人力、財力和時間應付「交出令」的法律程序。

新聞界一般不會配合警方調查罪案,這並非因為缺乏公民意識,或是為了一己私利;而是一旦被視為警方的協作伙伴,便會失去公眾的信任。在採訪示威活動時,示威者會懷疑記者是警方的助手或探子,既不願意接受訪問,更不想記者留在現場拍攝,甚至驅趕或追打記者。在今年農曆年初二凌晨發生的旺角警民衝突中,就有示威者襲擊在場採訪的記者。新聞界倘若無法留在現場報道示威活動,公眾將難以了解社會矛盾。再者,如果發生流血衝突,市民亦不能判斷事件因由,沒法得悉警方有否使用不必要的武力。新聞界獨立傳播訉息以及監督當權者的作用一旦不復存在,後果嚴重。

新聞界一般不會配合警方調查罪案,這並非因為缺乏公民意識,或是為了一己私利;而是一旦被視為警方的協作伙伴,便會失去公眾的信任。在採訪示威活動時,示威者會懷疑記者是警方的助手或探子,既不願意接受訪問,更不想記者留在現場拍攝,甚至驅趕或追打記者。在今年農曆年初二凌晨發生的旺角警民衝突中,就有示威者襲擊在場採訪的記者。新聞界倘若無法留在現場報道示威活動,公眾將難以了解社會矛盾。再者,如果發生流血衝突,市民亦不能判斷事件因由,沒法得悉警方有否使用不必要的武力。新聞界獨立傳播訉息以及監督當權者的作用一旦不復存在,後果嚴重。

在一個成熟的現代社會,新聞界的「看門狗」角色十分重要。因此,警方應遵從法例的嚴格規定以及今次法院判決,並明白執法部門和新聞界各司其職,不能隨便以偵查案件為理由申請「交出令」,強制傳媒機構交出新聞片。

警方申請「交出令」索取新聞片

「七警案」發生於2014年佔領運動期間。10月15日凌晨,警方在龍和路清場時與示威者對峙,多家傳媒機構派出攝影隊在現場拍攝,有些更直播過程。其中,有畫面顯示,一名戴眼罩及口罩的示威者從高處向一群警員淋潑液體。另外,亦有稍後的畫面顯示一名示威者被警員制服並拖到一個角落毆打。該名示威者曾健超投訴被警員毆打。事發整整一年後,七名警員因涉嫌毆打曾健超,被控一項「有意圖導致他人身體嚴重傷害」罪(其中一名警員涉嫌在警署再毆打曾健昭,加控一項普通襲擊罪),而曾健超則被控襲警和阻礙警方人員執行公務等多項罪名(曾健超案)。

在調查上述兩宗案件期間,警方曾去信多家傳媒機構要求協助,但不順利,最終只能憑網上流傳的新聞片,指認涉案的七名警員。案件開審前,被告一方表示,將會在庭上質疑網上的新聞片能否用作呈堂證供,而控方亦認為傳媒機構播出的新聞片段是經剪輯的。因此,律政司代表警方向法庭申請「交出令」,要求強制電視廣播(經營無綫電視)(以下簡稱無綫)、有線寬頻(應為有線新聞,經營有線電視新聞台)(以下簡稱有線)、亞洲電視(以下簡稱亞視)、電訊盈科媒體(經營NOW TV)(以下簡稱NOW TV),以及《蘋果日報》一共五家傳媒機構交出:1) 完整、未經剪接,攝於2014年10月15日凌晨三時二十分至三時四十三分的影音紀錄,內容涵蓋添馬公園、曾健超和在場的相關人士;以及2) 錄製者的完整身份和個人資料。

然而,法院指「交出令」的申請涵蓋範圍太廣,律政司其後收窄為:1) 索取曾健超和相關人士在添馬公園由凌晨三時二十分至曾健超從添馬公園被押走的完整、未經剪接的影音紀錄;以及2) 錄製者的完整身份和個人資料。換言之,一旦法院應警方要求簽發「交出令」,控方在「七警案」審理時便毋須依賴網上流傳的新聞片,可改為使用由傳媒機構提供、未經剪接的現場片段作為呈堂證供,以及傳召攝影師出庭,證明片段的真確性,並講述現場情況。

搜查及檢取新聞材料的法律規定

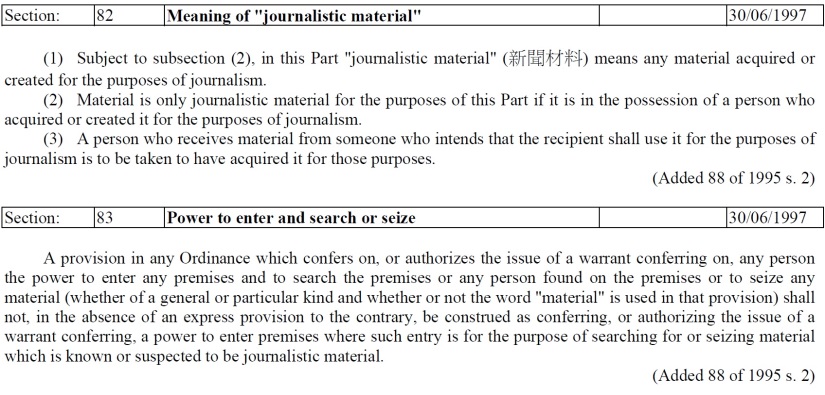

執法部門調查案件時,如要搜查或取得「新聞材料」,一般需經過特定程序,並由區域法院或高等法院法官批核,見《釋義及通則條例》(Interpretation and General Clauses Ordinance, IGCO)(香港法例第一章)第十二部份,題為〈新聞材料的搜查及檢取〉,即條例第81至89條,而內容大致參照英國1984年制定的Police and Criminal Evidence Act。

執法部門調查案件時,如要搜查或取得「新聞材料」,一般需經過特定程序,並由區域法院或高等法院法官批核,見《釋義及通則條例》(Interpretation and General Clauses Ordinance, IGCO)(香港法例第一章)第十二部份,題為〈新聞材料的搜查及檢取〉,即條例第81至89條,而內容大致參照英國1984年制定的Police and Criminal Evidence Act。

IGCO第十二部份於1995年由當時的立法局通過,有兩個目的。其一,是避免警方只憑一般手令便搜查兩家電視台的事件重演。事緣1989年10月,警方根據一般程序,取得裁判官簽發的手令,到無綫和亞視的新聞部,檢取兩台於國慶日攝得的示威活動片段。警方的行動引起新聞界不滿。其二,是實踐當時港督彭定康的承諾,於九七回歸前修訂法律條文,加強對新聞自由的保障。

根據IGCO第十二部份,搜查及檢取新聞材料分成三個層級,有著不同的核准程序和標準。「交出令」屬第一級。執法部門申請「交出令」時,須按規定通知管有新聞材料的當事人,這個安排讓當事人有機會提出反對(inter partes application)。法官經考慮申請和管有兩方的陳述後才作出決定。如法官同意簽發「交出令」,當事人便要自行交出新聞材料,一般須於七日或更長的指定限期內,讓執法人員帶走或取用該材料。假若當事人藏匿、銷毀、更改或丟棄該材料,則屬犯罪,最高可被判監禁一年並處以罰款。

第二級是由執法部門單方面申請搜查令(ex parte application),但搜獲的新聞材料須封存,如當事人反對拆閱,則由法庭裁決。

第三級是由執法部門單方面申請搜查令,並可立刻檢視材料內容。自IGCO第十二部份生效後,廉署曾數次成功申請搜查令,毋須事先通知,便到多家報社檢走新聞材料。事件引起新聞界很大的迴響,認為條文在實施時未能有效保障新聞自由。

2000年,在《蘋果日報》反對廉署搜查報館一案的上訴判決中,祈彥輝法官指出,IGCO第十二部份關乎自由及獨立的新聞界作為「公眾看門狗」 (public watchdog) 的重要角色。一方面,要讓新聞界就公眾利益事務發聲而不怕遭到報復;新聞工作者亦需保密消息來源。另方面,在一些例外情況下,執法部門基於正當的需要,可以搜查和檢視新聞材料。針對這個敏感範疇,IGCO第十二部份要求區域法院或高等法院法官把關,平衡這些相互競爭的利益。

(見本文作者另外兩篇文章〈新聞材料的法律保障〉《傳媒透視》2004年8月號 及〈對新聞材料的保障〉《傳媒透視》2004年11月號)

「交出令」需符合的批核條件

執法部門申請「交出令」須符合的多項條件(見IGCO第84條第3款),包括(一)有合理理由相信有人已觸犯可逮捕的罪行,而該新聞材料相當可能對調查該罪行有重大價值,或相當可能成為法律程序中的相關證據;(二)未能透過其他方法獲取該材料;(三)在考慮「交出令」給案件調查帶來的好處以及當事人管有該材料的所有情況之後,有合理理由相信簽發「交出令」符合公眾利益。同時,不論申請「交出令」或搜查令,還需符合第89(2)條列明的一項重要規定 — 經過通盤考慮後,法官若認為簽發命令不符合公眾利益,IGCO第十二部份的任何條文都不得演譯為要求法官簽發該項命令。

在今次判決之前,香港只有搜查新聞材料的案例,未有「交出令」的案例。因此,原訟法庭張慧玲法官下達今次判決時,需引用英國多個判例,包括天空電視台2012年司法覆核「交出令」案。該宗司法覆核案涉及英國警方向多家電視台和製作公司索取一百多小時示威活動片段,以便追查在逃示威者。英國高等法院法官判案時,提到當地新聞界擔心警方有濫用「交出令」的趨勢,並指示下級法院法官不應將批核「交出令」當作例行公事,而是要嚴格把關。其一,警方須給出清晰和有力的說法,證明符合申請「交出令」的多項條件,而在過程中法官要詳細審視相關的事實。其二,除查核是否符合申請條件外,法官還須行使酌情權,決定是否批准「交出令」。法官行使酌情權時,要遵從《歐洲人權公約》第十條對表達自由的保障,包括:a) 查看警方的目的是否相當重要,足以支撐「交出令」的申請,因為「交出令」將限制訊息傳播這項基本權利的行使; b) 警方限制訊息傳播權所採取的手段,必須是理性、公平、不任意的;c) 限制手段應盡可能減輕對權利的損害。

原訟法庭拒絕簽發「交出令」

在今次申請「交出令」的聆訊中,無綫新聞部製作經理透過書面供詞,表示該電視台播出的相關新聞片段是未經剪輯的,獲張法官信納。她亦不認為片段有助案件調查,因為警方經過一年的調查並取得律政司的意見後,已於去年十月正式起訴七名警員。她又認為,律政司錯誤理解條文所指的法律程序中「相關證據」,這並不包括將片段用作「連串證據」以勾劃被告當時的行為。基於以上原因,張法官不認為警方取得無綫新聞片可為調查案件帶來好處。

最後,張法官並不認為,批准警方取得「交出令」,強制無綫交出未經剪輯的全部片段,符合公眾利益。首先,有關片段已被上載到公眾可查閱的網站,而製作經理亦願意在「七警案」審理時出庭證明片段是原裝、未經剪輯的。更重要的是:不批准「交出令」這個決定能夠平衡新聞界自由、正直、公正的重要性以及打擊罪行和將罪犯繩之於法的需要。張法官繼而以大致相同的論據,全部駁回警方就索取另外幾家傳媒構片段的申請。

攝影師身份不屬新聞材料

張法官同時拒絕警方要求取得新聞片段錄製者的完整身份和個人資料。根據法例,「新聞材料」(journalistic material)是指為新聞傳播的目的而取得或製備的任何材料(IGCO第82條)。因此,法官認為,沒法將「新聞材料」理解為包括新聞片錄製者的身份和他們的個人資料,而警方企圖用「交出令」取得這些資訊,實屬錯誤判斷。

無綫的應對有改進

在申請「交出令」前,警方曾去信傳媒機構要求索取新聞片,但無綫回覆說,除非法庭下令,否則不會交出片段,並強調這是該公司的政策。警方再去信要求攝影師以證人身份出庭作供,但無綫重申既定立場,除非警方取得法庭命令,否則不會配合。其後,警方向法院申請「交出令」,無綫派出律師應訊,表示反對申請,而新聞部製作經理在書面供詞中亦指出,警方如取得「交出令」將損害新聞自由,又擔心記者和攝影師日後外出工作時會遇襲,並舉出今年農曆年初二的例子。

無綫今次的應對明顯改進,較能維護新聞界的獨立形象及保護外出採訪的攝影師和記者。無綫近年最為人詬病的,要算是在古思堯侮辱區旗案的表現。警方當時沒申請「交出令」,只去信無綫索取示威片段,而無綫卻不但交出示威活動現場的新聞片段,還安排警方人員到電視城向記者、攝影師、剪接師等錄取口供。

當該案於2013年6月正式開審,警方傳召當日採訪示威活動的無綫記者何永康出庭作供。何永康宣誓前,曾向法庭申請豁免作供。他表示,擔心記者在庭上作供有損新聞專業操守,令原本公正獨立採訪的記者變成案件的參與者,新聞界的獨立性因而受到質疑,不利日後採訪公眾集會及接觸消息來源。然而,裁判官認為新聞工作者與一般市民無異,在案件審理有需要時,應作出配合,到法庭作供,拒絕何永康的要求。何永康最終作供,確認無綫交出的新聞片段,包括講述當日採訪情況。

多年來,全球很多地方的新聞工作者一直爭取立法,讓記者可豁免出庭作供,但成效不大,香港新聞工作者至今亦未享有這種豁免權。然而,如果無綫堅持立場,不交出新聞片段和讓警方錄取口供,控方由於沒有足夠證據和把握,一般不會在案件審理時傳召記者出庭作供。因此,無綫當時的做法備受非議,香港記者協會發表聲明,對無綫要求前線人員與警方合作表示遺憾。控方的做法亦被批評,令記者淪為檢控工具,損害新聞界的獨立性,記協認為警方的做法會令市民受訪時有所顧忌,削弱新聞界消息來源,損害公眾知情權。

至於在今次事件中,無綫新聞部製作經理表示願意在「七警案」審訊時出庭證明網上傳流的新聞片段是原裝、未經剪輯,好讓攝影師毋需出庭作供。然而,這種做法值得商榷,一般公眾極可能仍會得出負面觀感,即是無綫既派人採訪拍攝,也派人出庭作供,這無助維護新聞界的獨立專業形象。

此外,五家傳媒機構當中,亞視沒派代表出席今次申請「交出令」的聆訊,亦未呈交任何書面供詞。這並不為奇,因為亞視已陷於財政困局,隨時會倒閉。相比之下, NOW TV雖財力和未來發展前景都較佳,但今次的表現卻不太理想。在申請「交出令」的正式聆訊開始前,代表電訊盈科媒體的事務律師已書面同意交出其中一段新聞片,理由是警方符合 IGCO第84(3)條所羅列的多項條件。不過,代表該公司的資深大律師其後在庭上指出,警方仍要向法官證明索取有關片段的必要性。

有線表現較進取

在今次事件中,五家傳媒機構的應對不盡相同,表現最進取的,要算有線。首先,有線反過來要求律政司提供「七警案」及「曾健超案」的資料和證據,包括警方在現場拍攝的片段和攝錄人員的資料,警方下載的網上片段、控方證人的書面供詞、被告的起訴書等。對有線應否取得以上全部資料,張法官表示有保留,但認為一如英國天空電視台案的判決,有線應有權得知警方手上已有多少片段、涵蓋什麼時段,以及片段有什麼內容。

此外,律政司申請「交出令」的文件出錯,把位於荃灣、營運有線電視新聞台的「香港有線新聞有限公司」(i-CABLE News Limited),誤以為是位於尖沙咀「香港有線寬頻通訊有限公司」(i-CABLE Communications Limited)。經有線通知後,律政司仍堅持繼續使用出錯的文件。最終,在「交出令」申請被否決後,法官同意有線提出的要求,警方需付額外訟費以作補償。

警方多方面的缺失

在申請「交出令」時,律政司代表反覆強調,警方須盡力搜集所有的相關證據,而警方回覆傳媒就何永康作供的查詢時,也表示一直十分尊重公眾的知情權和傳媒機構的採訪自由。

然而,在今次事件中,警方存在多方面的明顯失誤,亦缺乏對新聞行業獨立性的真正尊重。首先,當晚有多隊警方攝影隊在場,並攝得四批共一百多分鐘的片段,包括示威者淋潑液體的實況。然而,有線等幾家傳媒機構以至法官都不知道警方攝影隊具體拍了些什麼?警方亦沒交代,為何未拍下曾健超被毆打的過程。這引申多個問題:警方攝影隊的作用是什麼?成效如何?事後有否檢討或追究?是否警方攝影隊失職才強迫新聞界交出片段?況且,以人力和物力而言,警方遠比新聞行業強大,而律政司更派出資深大律師統領「交出令」的申請。這不但花費大量公帑,亦對受影響的傳媒機構造成一定壓力。新聞工作者每天要應付繁重的採訪報道,還要分心應付「交出令」的法律程序,這無疑是加重他們的負擔,而個別傳媒機構更是財力有限,難以聘請經驗豐富但費用高昂的律師反對「交出令」。

再者,警方是否有必要向多家傳媒機構索取多段新聞片?上文已提及,警方是應法官要求才將收窄片段的範圍。在申請過程中,律政司亦顯得高高在上,對有線提出的反要求幾乎一概不理。此外,IGCO第89(3)條規定,這類聆訊須公開進行,除非法官另有決定。但在今次申請中,警方一開始便要求閉門聆訊,理由是怕影響「七警案」和「曾健超案」的審訊,而法官最初亦同意,但經考慮後才改為公開聆訊。

今次原訟法庭的判決援引香港和英國案例,強調法院要平衡新聞界和執法部門各自需要維護的不同公眾利益,但這能否令香港警方不再輕率提出「交出令」的申請,仍屬未知之數。然而,在往後日子裡,若法院繼續嚴格把關,而前線警員都普遍配置隨身攝錄機,警方將更難符合申請「交出令」的條件。

廉署亦曾申請「交出令」

今次是本港執法部門第二次向法院申請「交出令」。第一次發生在2013年8月。當時,劉夢熊被指妨礙司法公正,廉署要求《陽光時務週刊》交出2013年初刊登獨家訪問劉的文章所涉及的全部新聞材料,包括記者筆記和錄音,以及要求商業電台交出在直播節目中訪問劉的完整錄音。在申請「交出令」的聆訊中,律政司代表向法官解釋,需要取得這些資料,以核對兩家傳媒機構發表的訪問內容,是否全面和準確記載劉的原話。

由於商業電台以書面確認播出和上載的節目內容是完整的錄音,法官駁回廉署的申請。至於《陽光時務週刊》則透過律師表示刊出的文章是全面和準確的,律政司認為回覆暫時算足夠,提出擱置申請,以便日後有需要時再索取新聞材料,但法官不同意這項請求,律政司因而撤回「交出令」申請,而法官亦沒有下達書面判詞。雖然如此,由於《陽光時務週刊》當時已停刊,這些法律程序給編務人員增添不必要的麻煩和心理負擔。

小結

根據當年立法局的官方紀錄以及其後上訴庭的判決,IGCO第十二部份的條文旨在加強對新聞自由的保障,執法部門只能在極其例外的情況下,並須符合條文的嚴格規定,才能強制管有新聞材料的當事人交出該材料,作為查案或檢控之用。

然而,警方調查「七警案」時,以需要全方位搜證為理由,要求傳媒機構交出在示威活動中攝得的現場片段,而廉署在調查劉夢熊妨礙司法公正案時,則以核對報道內容是否準確,要求傳媒構機交出記者筆記和訪問錄音。很明顯,這些理由完全偏離立法原意,並嚴重損害新聞工作者與採訪對象之間的互信,整個申請過程亦給新聞工作者帶來不必要的壓力。律政司已表示,不打算就今次判決提出上訴,新聞界算是贏了一仗,但新聞工作者仍需多認識IGCO相關條文和案例,以防執法部門日後再濫用「交出令」。

(註: 部份內容取自本文作者於2013年就廉署申請「交出令」為香港記者協會撰寫的意見書。)